Практическая работа 8

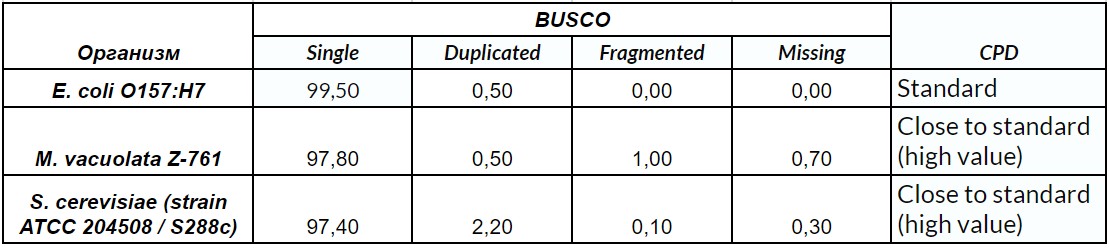

Выбор и скачивание протеома

В качестве протема я выбрал протеом Methanosarcina vacuolata Z-761(UP000033096), который не является референсным. Наиболее близким к M. vacuolata видом с доступным референсным протеомом является M. acetivorans, однако у нее нет плазмиды, в то время как у M. vacuolata она есть. Таким образом, протеом M. acetivorans не может в полной мере описать протеом M. vacuolata. Кроме того, поскольку выбранный организм является археей, то имеет смысл провести сравнение протеомов одновременно с какой-нибудь эубактерией и эукариотом, поэтому я выбрал в качестве протеомов для сравнения протеомы Escherichia coli O157:H7(UP000000558) и Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c)(UP000002311). Протеомы скачивались с помощью следующих команд:

- curl 'https://rest.uniprot.org/uniprotkb/stream?compressed=true&format=txt&query=(proteome:UP000033096)' > UP000033096.swiss.gz

- curl 'https://rest.uniprot.org/uniprotkb/stream?compressed=true&format=txt&query=(proteome:UP000000558)' > UP000000558.swiss.gz

- curl 'https://rest.uniprot.org/uniprotkb/stream?compressed=true&format=txt&query=(proteome:UP000002311)' > UP000002311.swiss.gz

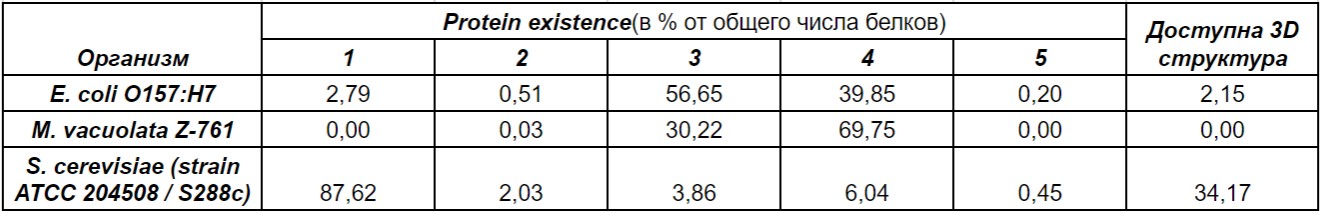

Для того, чобы сделать вывод об изученности протеома, была подсчитана доля его белков для каждого уровня Protein Existence(см. Табл. 2). Как видно из представленных данных, у M. vacuolata нет ни одного белка, существование которого было бы доказано экспериментально, в то время как у E. coli и S. cerevisiae эксперименально охарактеризовано довольно много белков. Таким образом, протеом M. vacuolata на сегодняшний день остается слабо изученным.

Анализ протеома по группам представленных в нем белков

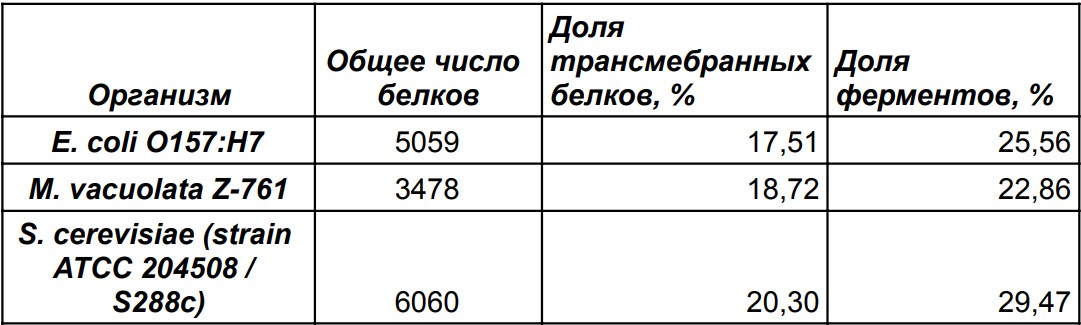

В Табл. 3 представлены результаты анализа распределения белков в протеоме по двум группам: трансмембранные и ферменты. Исходя из представленных данных, доля трансмембранных белков увеличивается по мере усложнения общей организации клетки(от бактерий к эукариотам), однако это увеличение незначительно. Таким образом, можно предположить, что в процессе эволюции увеличение разнообразия трансмембранных белков(в том числе и транспортных каналов), не сильно влияет на приспособленность организмов к окружающей среде. Доля ферментов оказалась максимальной у S. cerevisiae, минимальной – у M. vacuolata. Чем больше доля ферментов у конкретного организма в протеоме, тем, вероятнее, он приспособлен к более широкому спектру субстратов доступных для метаблизма, что в свою очередь ведет к более богатому набору доступных экологических ниш. Таким образом, с этой точки зрения наиболее специализированным организмом является M. vacuolata.

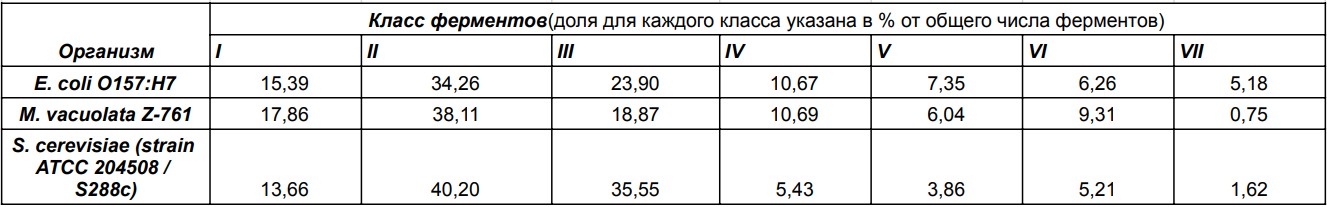

Интересно так же сравнить долю каждого конкретного класса ферментов(по EC) среди всех ферментов(см. Табл. 4). Отмечу несколько интересных обстоятельств. Во-первых, сумма долей всех классов ферментов для одного организма не равна 100%. Это означает, что аннотация для одного белка содержит информацию о принадлежности его к нескольким классам, что может свидетельствовать о том, что данные белки еще плохо аннотированы и изучены. Во-вторых, у S. cerevisiae обнаружено наибольшее число гидролаз(III). Скорее всего, это связано с тем, что у дрожжей наиболее продвинутый способ осмотрофного питания среди рассматриваемых организмов, который подразумевает выделение гидролаз во внешнюю среду и расщепление огромного разнообразия субстратов. В-третьих, у археи M. vacuolata наибольшая доля оксидоредуктаз(I), что, по-видимому, можно объяснить исходя из eё разнообразного окислительно-восстановительного метаболизма, включающего, например, метаногенез.

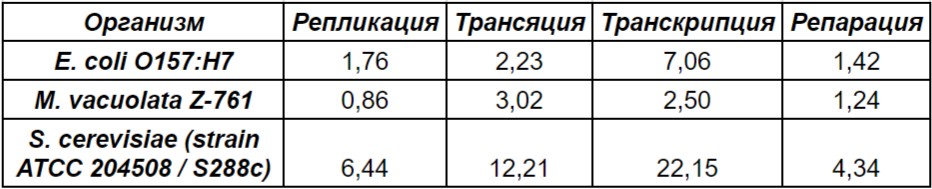

В завершении, рассморим распределение белков по их участию в четырех процессах: репликации, трансляции, транскрипции и репарации.

Сопроводительные материалы

- Сценарий, предназначенный для разделения каждой строчки из аннотации белка из протеома в двумерный список(ссылка).

- Сценарий для подсчета общего числа трансмембранных белков(ссылка).

- Сценарий для подсчета общего числа ферментов(ссылка).

- Сценарий, предназначенный для подсчета каждого фермента согласно классу в EC(ссылка).

- Сценарий, предназначенный для подсчета каждого белка по уровню Protein Existence(ссылка).

- Сценарий для подсчета числа белков, учавствующих в репликации(ссылка).

- Сценарий для подсчета числа белков, учавствующих в трансляции(ссылка).

- Сценарий для подсчета числа белков, учавствующих в транскрипции(ссылка).

- Сценарий для подсчета числа белков, учавствующих в репарации(ссылка).