Задание 1

Были построены модели структур A-, B- и Z-формы ДНК с помощью программы fiber пакета 3DNA. Пакет 3DNA - один из популярных пакетов программ для анализа и простейшего моделирования структур нуклеиновых кислот. Работает под операционной системой LINUX.

Последовательность одной из нитей А- и В- форм дуплекса ДНК представляет собой 5 раз повторенную последовательность "gatc". Последовательность одной из нитей Z- формы представляет собой 10 раз повторенную последовательность "gc".

Полученные PDB - файлы:

A-форма

B-форма

Z-форма

Задание 2

Средства JMol для работы со структурами нуклеиновых кислот.

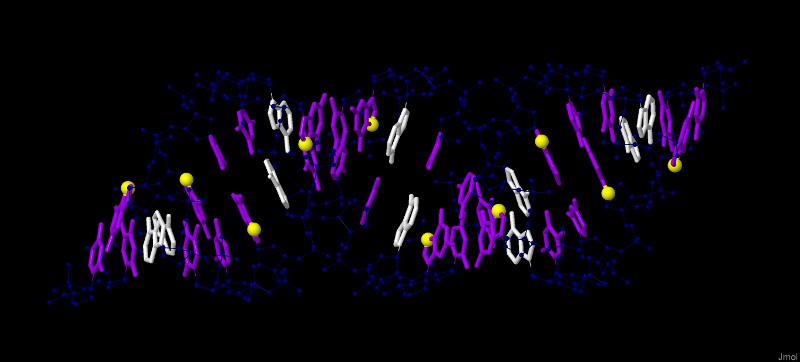

В программе Jmol, используя выделение разных атомов и химических группировок с помощью предопределенных множеств, было получено следующее изображение структуры А-формы дуплекса ДНК:

Рис.1. Структура А-формы дуплекса ДНК. Темно-синим выделен сахарофосфатный остов ДНК; все нуклеотиды выделены с помощью wireframe 50;

все аденины обозначены белым;атом N7 во всех гуанинах выглядит как крупная желтая сфера.

Рисунок был получен с помощью скрипта:

cartoons off

wireframe

select backbone

color navy

cpk 50

select not backbone

wireframe 50

select not backbone and A

color white

select [G]*:*.N7

color yellow

cpk 150

На сайте PDB были найдены следующие структуры:

ДНК-белковый комплекс ID:1I3J

тРНК ID:1N78

В обеих структурах разрывов в цепи нуклеиновой кислоты обнаружено не было. Проверка осуществлялась визуально.

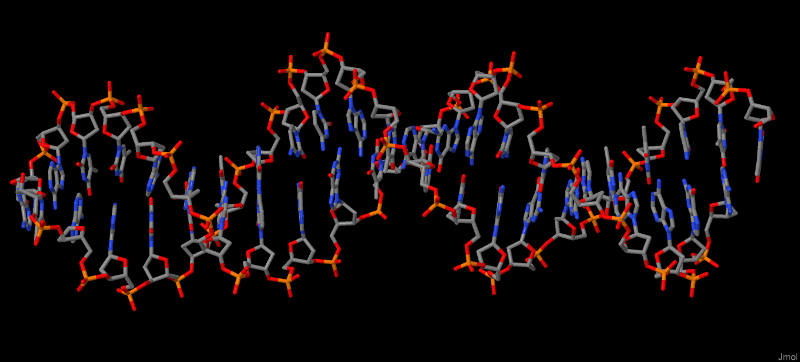

Рис.2. Цепь ДНК из комплекса 1I3J в проволочной модели(wireframe). Атомы окрашены в соответствии с химическим элементом.

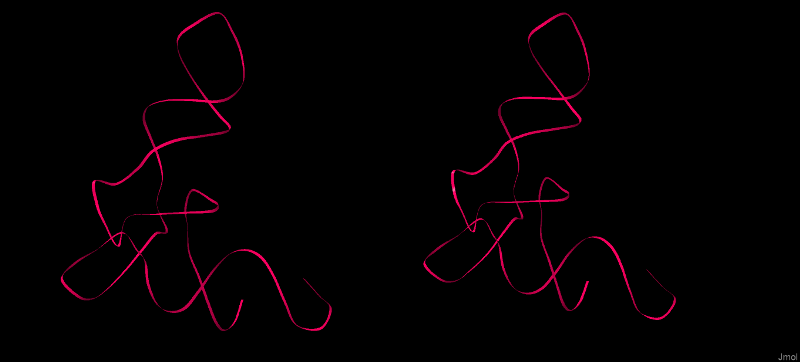

Рис.3. Цепь ДНК из комплекса 1I3J в виде лент (ribbons).

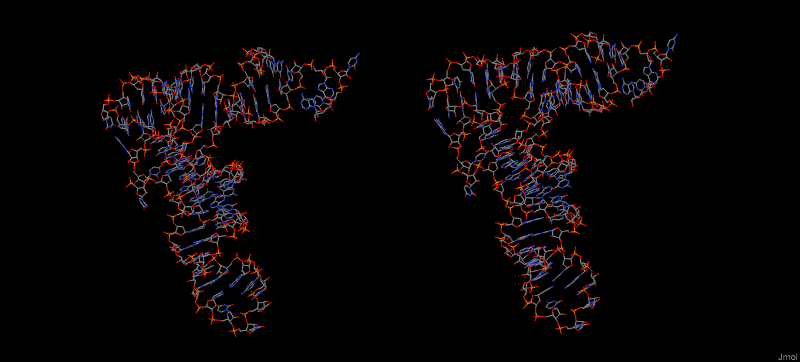

Рис.4. Цепи тРНК из комплекса 1N78 в проволочной модели(wireframe). Атомы окрашены в соответствии с химическим элементом.

Рис.5. Цепи тРНК из комплекса 1N78 в виде лент (ribbons).

Координаты атомов только ДНК и РНК для дальнейшей работы были сохранены в отдельных файлах:

только ДНК ID:1I3J

только тРНК ID:1N78

Задание 3

Сравнение структур 3-х форм ДНК с помощью средств JMol.

В ранее полученной структуре В-формы двойной спирали ДНК визуально были определены большая и малая бороздки.

Рис.6. Структура В-формы дуплекса ДНК. Цепи представлены в виде лент (ribbons). Гуанины окрашены в соответствии с химическим элементом и представлены в виде соединенных проволокой сфер. Большая и малая бороздки подписаны.

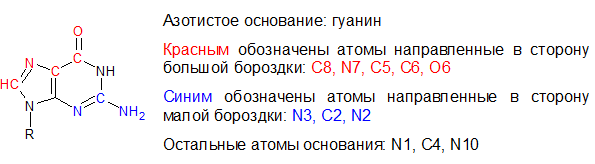

Для иллюстрации взаимного расположения атомов азотистого основания и бороздок был выбран 9-ый по счету гуанин цепи А ([G]9:A) из ранее полученной структуры В-формы двойной спирали ДНК. С помощью ChemSketch было создано его изображение на котором отмечены атомы направленные в сторону большой и малой бороздок.

Рис.7.Структурная формула гуанина с пояснениями о расположении атомов относительно бороздок В-формы дуплекса ДНК.

В случае А- и Z-форм отличий в расположении атомов гуанина относительно бороздок нет.

Было проведено сравнение основных спиральных параметров разных форм ДНК, полученных в 1 задании. Результаты представлены в таблице:

|

A-форма |

B-форма |

Z-форма |

Тип спирали (правая или левая) |

правая |

правая |

левая |

Шаг спирали (Å) |

28,03 |

33,75 |

43,50 |

Число оснований на виток |

11 |

10 |

12 |

Ширина большой бороздки |

7,98 |

17,21 |

7,20 |

Ширина малой бороздки |

16,81 |

11,69 |

15,17 |

Средствами Jmol было проведено сравнение торсионных углов выбранного ранее нуклеотида в структурах А- и В-форм. Для этого использовался следующий скрипт:

restrict [G]9:A or 10:A

color cpk

cartoon off

wireframe

cpk 50

measure ([G]9:A.O1P) ([G]9:A.P) ([G]9:A.O5') ([G]9:A.C5') "alpha %0.1VALUE "

measure ([G]9:A.P) ([G]9:A.O5') ([G]9:A.C5') ([G]9:A.C4') "beta %0.1VALUE"

measure ([G]9:A.O5') ([G]9:A.C5') ([G]9:A.C4') ([G]9:A.C3') "gamma %0.1VALUE"

measure ([G]9:A.C5') ([G]9:A.C4') ([G]9:A.C3') ([G]9:A.O3')"delta %0.1VALUE"

measure ([A]10:A.P) ([G]9:A.O3') ([G]9:A.C3') ([G]9:A.C4') "epsilon %0.1VALUE"

measure ([A]10:A.O5') ([A]10:A.P) ([G]9:A.O3') ([G]9:A.C3') "zeta %0.1VALUE"

measure ([G]9:A.O4') ([G]9:A.C1') ([G]9:A.N9) ([G]9:A.C4) "chi %0.1VALUE"

Полученные результаты занесены в следующую таблицу:

| угол | α | β | γ | δ | ε | ξ | χ |

| A-форма (презентация) | 62 | 173 | 52 | 88 или 3 | 178 | -50 | -160 |

| A-форма (Jmol) | 64.1 | 174.8 | 41.7 | 79.1 | -147.8 | -75.1 | -157.2 |

| B-форма (презентация) | 63 | 171 | 54 | 123 или 131 | 155 | -90 | -117 |

| B-форма (Jmol) | 85.9 | 136.4 | 31.1 | 143.4 | -140.8 | -160.5 | -98.0 |

Задание 4

Определение параметров структур нуклеиновых кислот с помощью программ пакета 3DNA.

| form | alpha | beta | gamma | delta | epsilon | zeta | chi | |

| sum | A | -51,7 | 174,8 | 41,7 | 79,09 | -147,79 | -75,1 | -157,2 |

| sum | B | -29,9 | 136,34 | 31,14 | 143,34 | -140,8 | -160,5 | -98 |

| sum | Z | -43,78 | 21,12 | -61,47 | 116,25 | -100,05 | 8,58 | -47,8 |

| sum | delta AB | 21,8 | 38,46 | 10,56 | 64,25 | 6,99 | 85,40 | 59,21 |

| sum | delta AZ | 7,92 | 153,68 | 103,17 | 37,16 | 47,74 | 83,68 | 109,4 |

| sum | delta BZ | 13,88 | 115,22 | 92,61 | 27,09 | 40,75 | 169,08 | 50,19 |

Были определены значения торсионных углов в заданной структуре тРНК. Результаты представлены в таблице:

| form | alpha | beta | gamma | delta | epsilon | zeta | chi | |

| RNA | sum | -30,97 | 58,22 | 55,63 | 87,43 | -128,37 | -56,40 | -146,85 |

| A | sum | -51,7 | 174,8 | 41,7 | 79,09 | -147,79 | -75,1 | -157,2 |

| B | sum | -29,9 | 136,34 | 31,14 | 143,34 | -140,8 | -160,5 | -98 |

| Z | sum | -43,78 | 21,12 | -61,47 | 116,25 | -100,05 | 8,58 | -47,8 |

Также были определены торсионные углы в заданной структуре ДНК; с помощью Excel было подсчитано среднее значение каждого из торсионных углов (краевые нуклеотиды не рассматривались). Результаты представлены в таблице:

| base | alpha | beta | gamma | delta | epsilon | zeta | chi |

| sum | -24,59 | -18,88 | 10,44 | 148,78 | -84,59 | -116,18 | -98,05 |

| № | base | |

| 1 | T | |

| 2 | T | 368,0789 |

| 3 | C | 478,6211 |

| 4 | T | 247,3158 |

| 5 | T | 356,5947 |

| 6 | G | 392,4474 |

| 7 | G | 347,1158 |

| 8 | G | 408,7789 |

| 9 | T | 472,9895 |

| 10 | C | 644,9368 |

| 11 | T | 293,9105 |

| 12 | A | 304,5053 |

| 13 | C | 368,4947 |

| 14 | C | 393,1 |

| 15 | G | 473,4947 |

| 16 | T | 294,8526 |

| 17 | T | 569,5842 |

| 18 | T | 338,3789 |

| 19 | A | 530,7579 |

| 20 | A | 259,6368 |

| 21 | T | |

| 22 | A | |

| 23 | A | 358,1474 |

| 24 | T | 356,3684 |

| 25 | T | 324,1158 |

| 26 | A | 526,1579 |

| 27 | A | 464,7632 |

| 28 | A | 299,2474 |

| 29 | C | 387,3 |

| 30 | G | 468,2632 |

| 31 | G | 575,2842 |

| 32 | T | 295,9526 |

| 33 | A | 347,9053 |

| 34 | G | 334,2789 |

| 35 | A | 317,8211 |

| 36 | C | 453,3684 |

| 37 | C | 268,3105 |

| 38 | C | 348,1158 |

| 39 | A | 348,3158 |

| 40 | A | 349,1474 |

| 41 | G | 342,3105 |

| 42 | A |

Все вычисления проводились с помощью программы Excel. Файл с вычислениями можно посмотреть здесь

Были определены номера нуклеотидов, образующих стебли(stems) во вторичной структуре заданной тРНК. Стебли образуют нуклеотиды с номерами 501-507 и 572-566, 549-553 и 561-565, 538-544 и 532-526, 510-513 и 525-522.

Неканонические пары в структуре:

C:.502_:[..G]G-*---U[..U]:.571_:C C:.555_:[..U]Ux**+xG[..G]:.518_:C C:.544_:[..A]Ax*---G[..G]:.526_:C C:.538_:[..A]A-*---C[..C]:.532_:C C:.513_:[..U]U-*--xG[..G]:.522_:CВодородные связи между основаниями, которые не образуют стебли, необходимы для поддержания структуры тРНК.

C:.554_:[..U]U-**-xA[..A]:.558_:C C:.514_:[..A]A-**-xU[..U]:.508_:C C:.515_:[..G]Gx**+xC[..C]:.548_:C C:.519_:[..G]Gx---xC[..C]:.556_:C

Рис.8. Схема водородных связей в заданной структуре тРНК. Цветом выделены стебли.

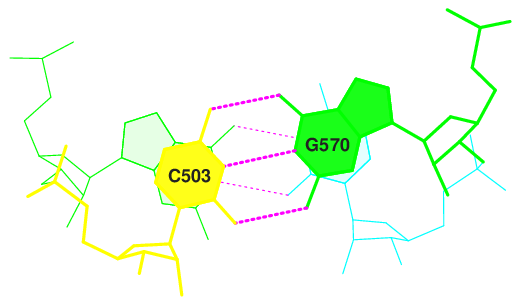

Были найдены 2 последовательных пары азотистых оснований с наибольшими значениями площади "перекрывания":

Рис.9. Перекрывание пар азотистых оснований. Серым выделено наибольшее из них

Изображение перекрывания этих пар получено спомощью следующих комманд:

ex_str -2 stacking.pdb step2.pdb stack2img -cdolt step2.pdb step2.ps convert step2.ps fig_17.pngПолученное изображение приведено ниже:

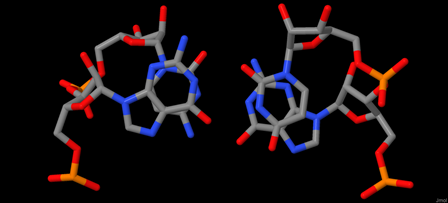

Рис.10. Пары азотистых оснований с наибольшим перекрыванием.

Взаимная ориентация оснований была проверена с помощью JMol:

Рис.11. Пары азотистых оснований с наибольшим перекрыванием.