Описание глутатионсинтезируещего бифункционального белка GshAB из генома бактерии Pasteurella multocida subsp. multocida str. Pm70.

Краткая характеристика белка

C использованием материалов сайта NCBI[5] были получены данные, приведенные в таблице:

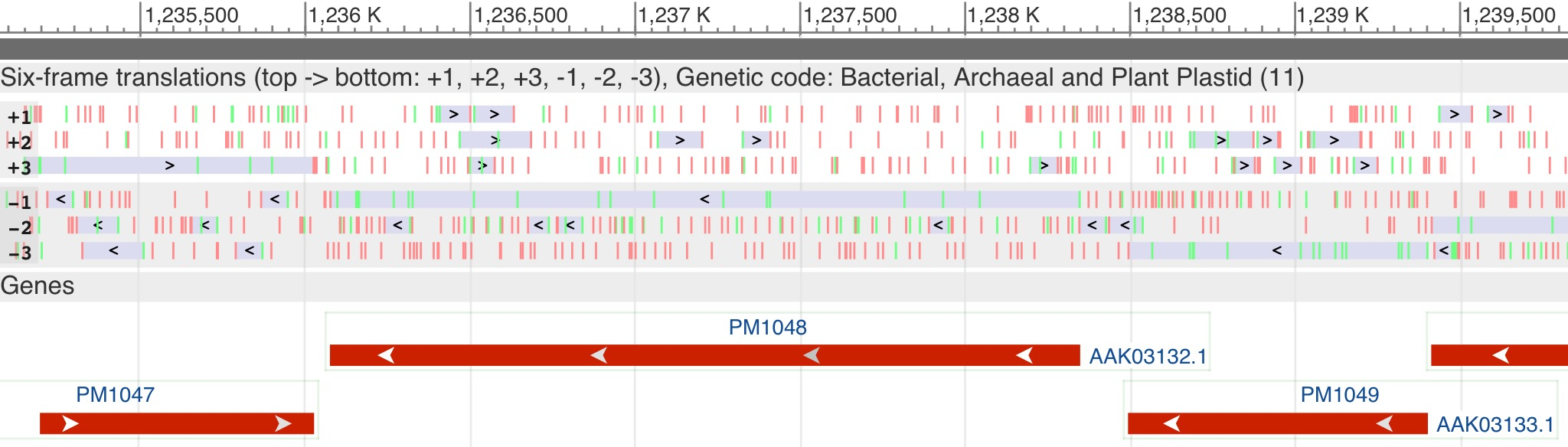

| Идентификатор белка | AAK03132.1 |

|---|---|

| Идентификатор генома | AE004439.1 |

| Название белка | Глутатионсинтезирующий бифункциональный белок GshAB |

| Координаты гена в геноме | 1236075..1238348 |

| Длина гена (п.н.) | 2274 |

| Цепь | Oбратная |

| Длина белка (а.о.) | 757 |

Аминокислотная последовательность белка (Получена с помощью сайта NCBI)

MKIQHIIHENQLGLLFQQGSFGLEKESQRVTADGAIVTTPHPAVFGNRRYHPYIQTDFAE

SQLELITPPTKKLEDTFRWLSVIHEVVQRSLPEEEYIFPLSMPAGLPAEEQIRVAQLDNP

EDVAYREYLVKIYGKNKQMVSGIHYNFQLSPDLITRLFRLQNEYQSAVDFQNDLYLKMAK

NFLRYQWILLYLLAATPTVESAYFKDGSPLAKGQFVRSLRSSQYGYVNDPEINVSFDSVE

KYVESLEHWVSTGKLIAEKEFYSNVRLRGAKKAREFLTTGIQYLEFRLFDLNPFEIYGIS

LKDAKFIHVFALFMIWMDHTADQEEVELGKARLAEVAFEHPLEKTAYAVEGELVLLELLS

MLEQIGAEPELFEIVKEKLTQFTDPSKTVAGRLVRAIEQAGSDQQLGAQLAQQYKAQAFE

RFYALSAFDNMELSTQALLFDVIQKGIHTEILDENDQFLCLKYGDHIEYVKNGNMTSHDS

YISPLIMENKVVTKKVLQKAGFNVPQSVEFTSLEKAVASYALFENRAVVIKPKSTNYGLG

ITIFQQGVQNREDFAKALEIAFREDKEVMVEDYLVGTEYRFFVLGDETLAVLLRVPANVV

GDSVHSVAELVAMKNDHPLRGDGSRTPLKKIALGEIEQLQLKEQGLTIDSIPAKDQLVQL

RANSNISTGGDSIDMTDEMHESYKQLAVGITKAMGAAVCGVDLIIPDLKQPATPNLTSWG

VIEANFNPMMMMHIFPYAGKSRRLTQNVIKMLFPELE

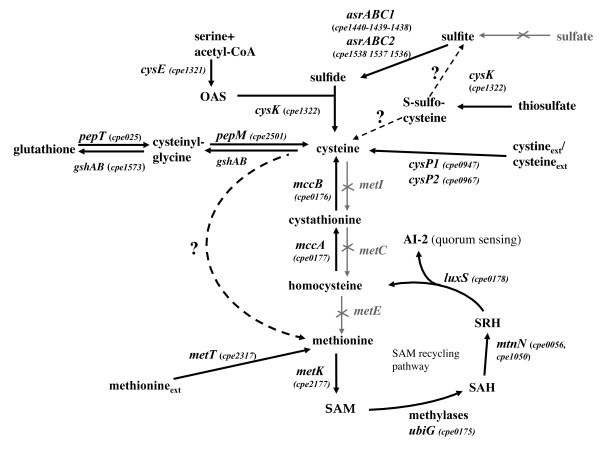

Данный белок, как видно из названия, выполняет сразу две функции в биосинтезе глутатиона,

а именно - образование гамма-глутамилцистеина из L-глутамата и L-цистеина,

и образование глутатиона из L-гамма-глутамилцистеина и L-глицина (рис. 1).

Обе реакции идут с затратой АТФ, поэтому данный фермент отосят

к классу лигаз (синтетаз)[2][3]. Для многих других организмов данный этап биосинтеза

глутатиона происходит в два отдельных этапа, выполняемых двумя различными

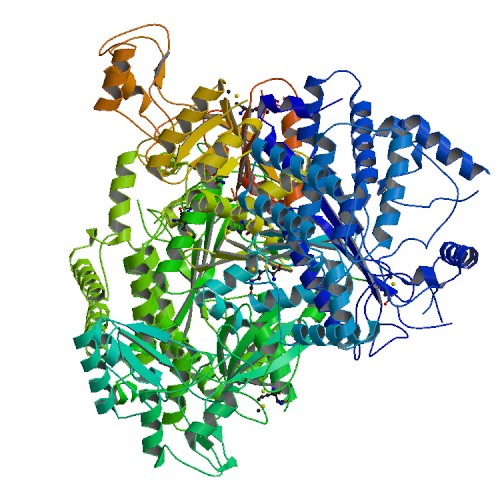

белками.[1] Как видно из 3d-модели, полученной с использованием метода дифракции рентгеновских лучей (рис. 2), белок является глобулярным, преобладают альфа-спирали (на модели изображены спиралями), присутствуют бета-листы (на модели - стрелки).

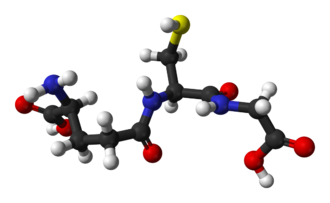

Глутатион (рис. 3) - молекула, обладающая антиоксидантными свйствами, причем он не только защищает клетку от токсичных свободных радикалов, но и в целом определяет окислительно-восстановительные характеристики внутриклеточной среды. Дело в том, что внутри клетки тиоловые группы глутатиона находятся в восстановленном состоянии (SH) в сравнительно высокой концентрации (около 5 мМ). Этого достаточно, чтобы он мог восстанавливить любую дисульфидную связь (S-S), образующуюся между остатками цистеина внутриклеточных белков (Одна из причин, по которым данный вид связи, поддерживающей третичную структуру белка, встречается, в основном, у секреторных белков). При этом восстановленная форма глутатиона GSH превращается в окисленную GSSG. Восстанавливается окисленный глутатион под действием фермента глутатионредуктазы, который постоянно находится в клетке в активном состоянии и индуцируется при окислительном стрессе. Соотношение восстановленной и окисленной форм глутатиона в клетке является одним из важнейших параметров, который показывает уровень окислительного стресса. [4] У животных, помимо этого, глутатион принимает участие в синтезе лейкотриенов, связывании и выводе из организма гидрофобных токсинов и ксенобиотиков, цикле оксида азота. Есть свидетельства участия глутатиона в процессе апоптоза[6] Также молекула находит широкое применение в качестве БАД, производители которых уверяют в многочисленных полезных свойствах своего продукта (например вот), однако эффект от перорального приема вряд ли имеет место, поскольку молекула является пептидом.

|

|

Геномное окружение

Расположение гена GshAB в геноме бактерии Pasteurella multocida, определенное при помощи секвенирования

В заключение пара слов о носителе исследуемого гена. Pasteurella multocida – грамотрицательная протеобактерия, факультативно анаэробная, патогенная для многих птиц и млекопитающих, в т.ч. человека. Выделена в 1880 году Луи Пастером, в честь которого и дано родовое название. Способна вызывать эпидемии среди диких и домашних животных, в связи с чем активно исследуется. [7]Например, с ней связывают внезапную гибель стада сайгаков в 2015 году[8]