Протонирование и автоматизация поиска контактов

Задание 1

Для выполнения задания была структура скиталидо-глутаминовой пептидазы из Scytalidium lignicola (аскомицет) в комплексе с ингибитором (2IFW). Белок представлен в виде гомодимера.

В задании использовался сервис PDB2PQR. Его встроенный алгоритм PROPKA рассчитывает возможность влияния электростатики от полярных участков молекулы белка на протонирование титруемых химических групп. Сервису было задано значение pH = 5.5, соответствующее условиям кристаллизации. Все остальные параметры оставлены по умолчанию. После завершения анализа были получены файлы форматов .log и .pqr.

В файле .log содержится таблица с предсказанными значениями pKa остатков. Были рассмотрены такие аминокислотные остатки Asp и Glu, чьи pKa выше pH кристаллизации (равный 5.5).

Были выбраны два разных остатка с наибольшими pKa:

Asp57 (цепь B) - 9.37;

Glu3 (цепь B) - 11.83.

Далее эти остатки были рассмотрены в структуре.

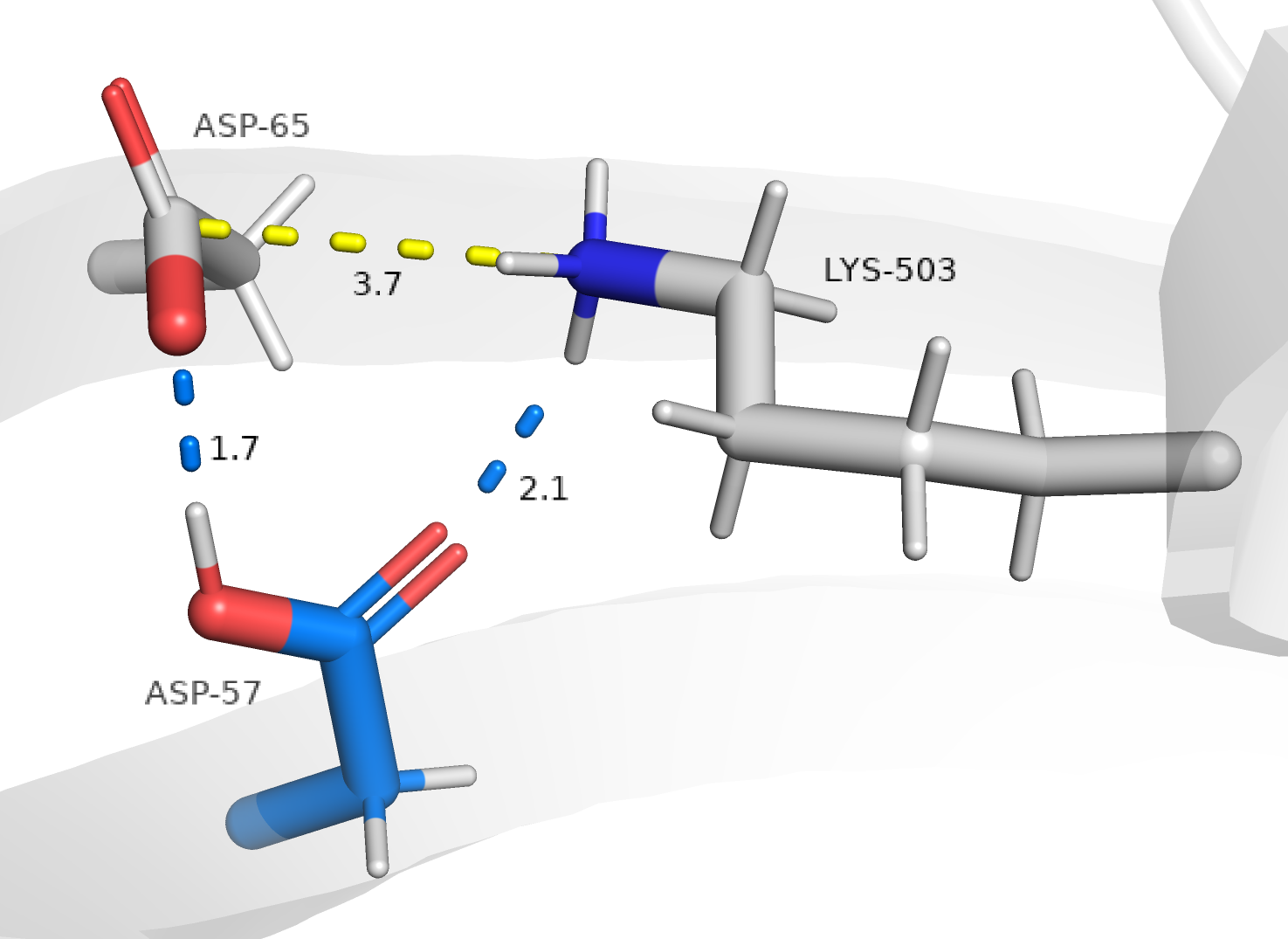

ASP57 (рис. 1)

Остаток Asp57 протонирован, а рядом расположенный Asp65 - нет, и, соответственно, он является отрицательно заряженным. Если оба остатка имели бы отрицательный заряд, возникло бы их электростатическое отталкивание. Однако протонирование Asp57 предотвращает такую ситуацию и позволяет образовать водородную связь между остатками. Кроме того, рядом располагается положительно заряженный лизин, способный образовывать солевой мостик с отрицательно заряженным Asp65. Это способствует стабилизации структуры белка.

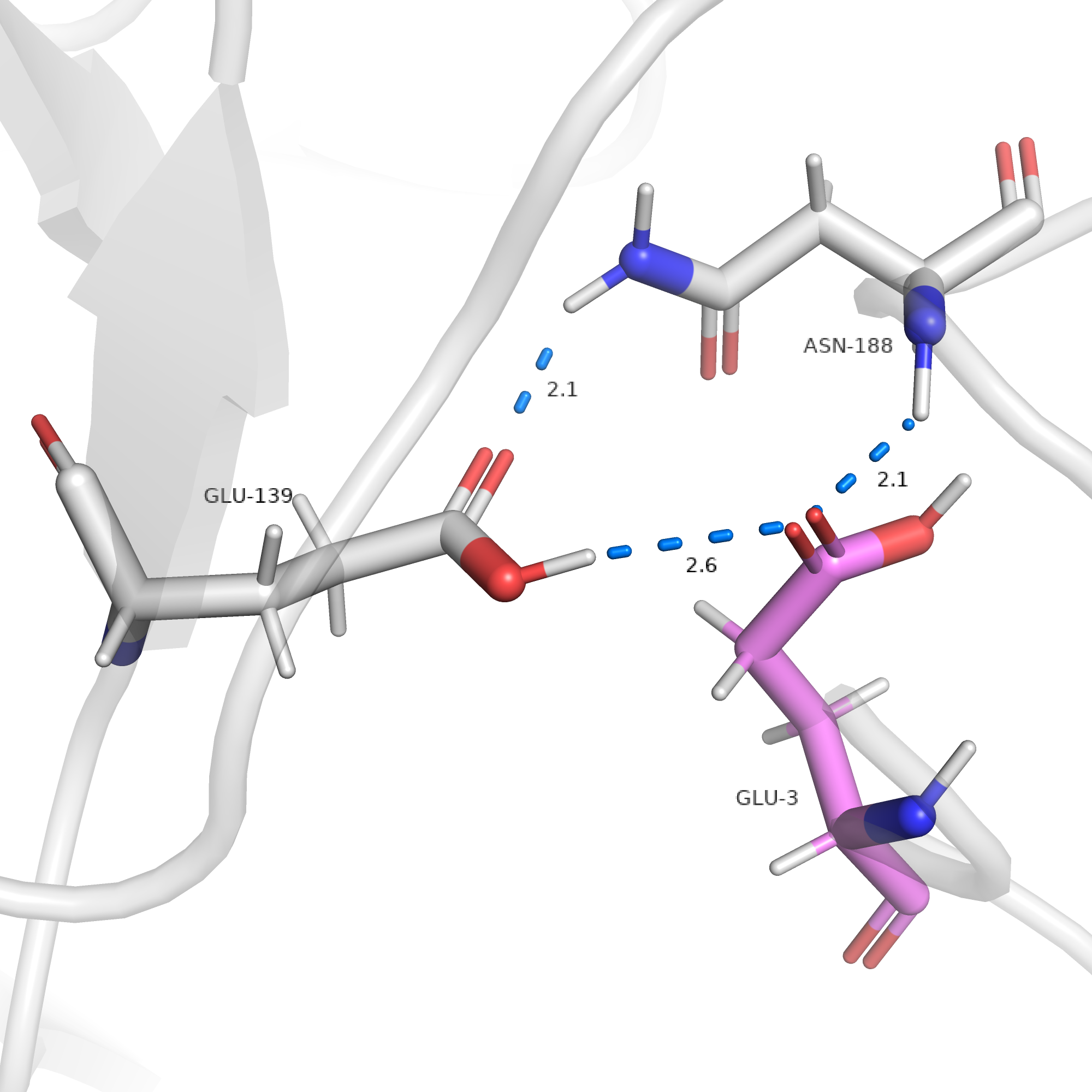

GLU3 (рис. 2)

Протонирование Glu3 устраняет его отрицательный заряд, что предотвращает электростатическое отталкивание с соседним остатком глутамата (Glu139). Однако никаких новых взаимодействий протон не дает. Глутамат-сосед образует водородную связь с остатком аспарагина, что стабилизирует структуру. Однако протонирование Glu3 приводит к сближению водорода у боковой цепи Glu3 и главной цепи Asn188, и это создает не очень неблагоприятное стерическое взаимодействие между ними.

Задание 2

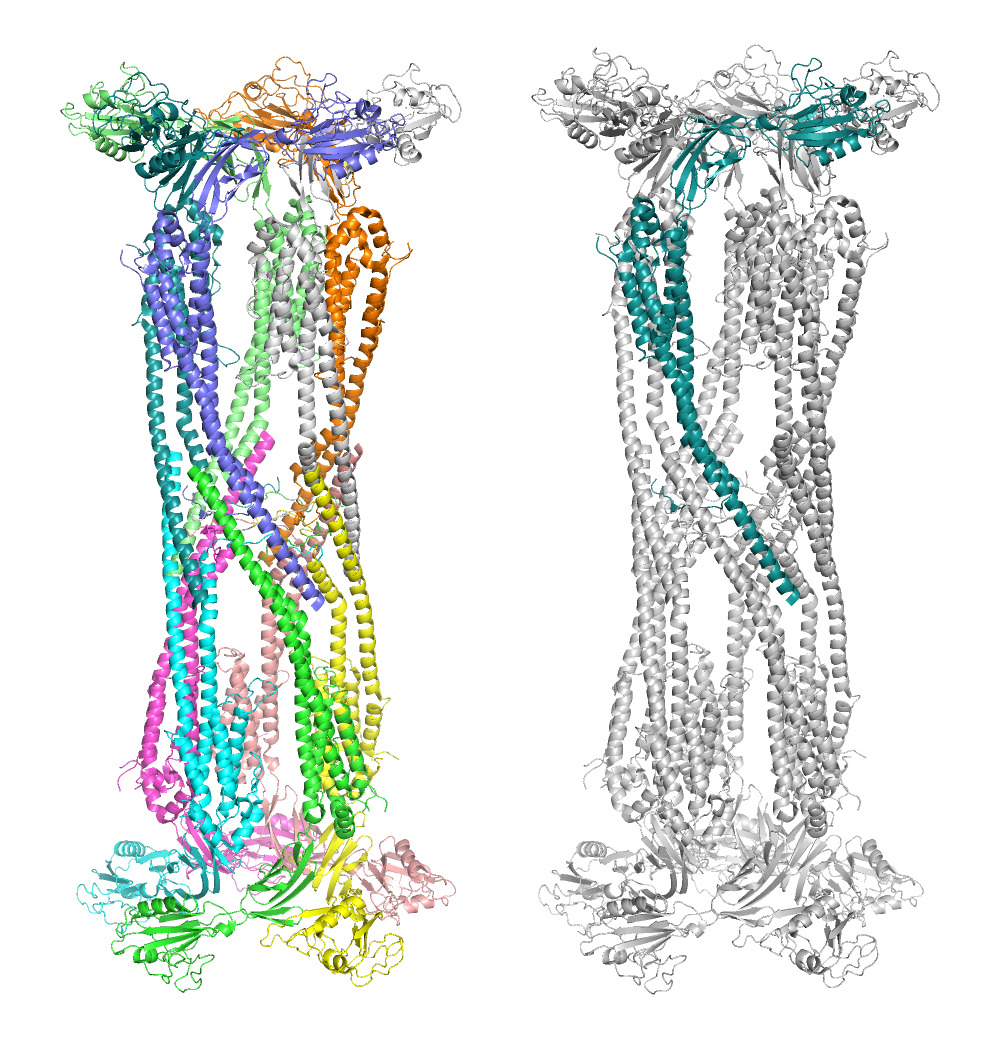

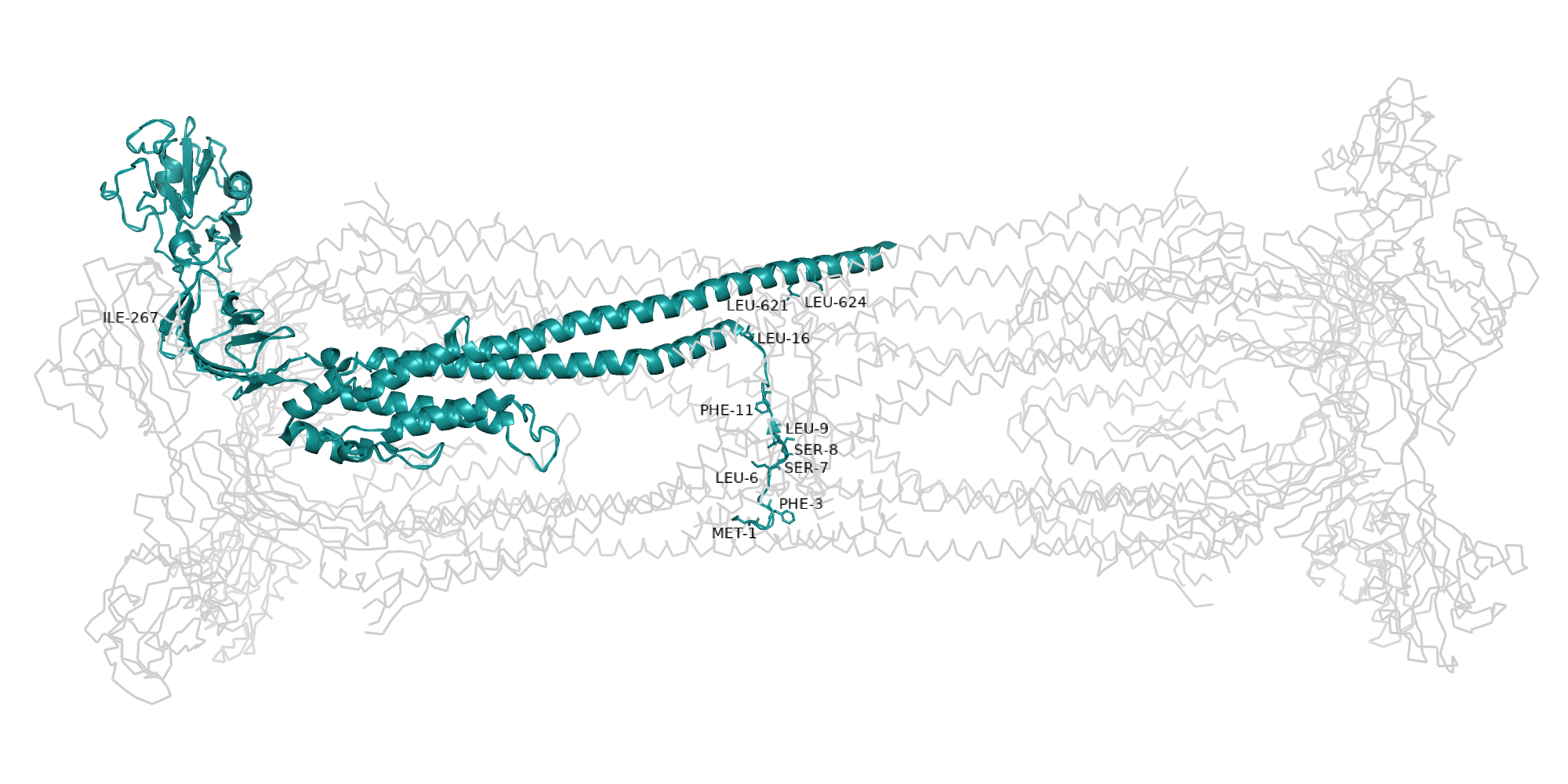

В следующем задании была выдана структура белкового филамента 6SIH, бактериального флаггелярного кэп-белка FliD, который расположен на кончике жгутика и отвечающий за его ротацию. Структура получена с помощью электронной микроскопии.

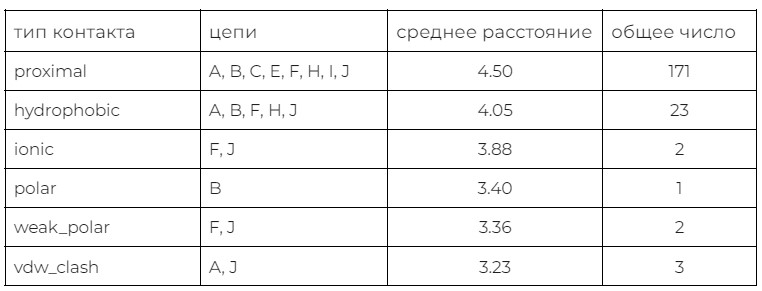

Структура состоит из 10 мономеров. Для анализа контактов была выбрана цепь G (рис. 3). С помощью выданного ноутбука, позволяющего искать контакты одной цепи с соседними (Arpeggio), было выяснено, что цепь взаимодействует с 8 соседями (цепи A, B, C, E, F, H, I, J; все, кроме цепи D) (см. таблицу ниже).

Самые часто встречающиеся контакты - проксимальные, далее - гидрофобные, остальные связи найдены в единичных экземплярах. Самое большое число контактов цепь G образует с цепью A (58), J (50) и F (44), меньше всего с I (6) и E (2).

Самое большое число контактов образуют аминокислоты:

• Ser7 - 15

• Ser8 - 15

• Phe11 - 14

• Leu9 - 14

• Leu6 - 13

• Met1 - 12

• Phe3 - 12

• Leu16 - 11

• Leu624 - 10

• Leu621 - 10

• Ile267 - 10

Очень много аминокислот, образующих гидрофобные взаимодействия (все, кроме серина), что можно связать с большим количеством найденных гидрофобных контактов. Локализация остатков на рис. 4.

Ссылка на сессию PyMOL здесь.