Резюме

В ходе работы произведён анализ протеома бактерии Neisseria lactamica 020-06, что в будущем сможет позволить приблизиться к применению основанных на перекрёстном иммунитете технологий вакцинирования и лечения менингита. В работе проведён общий общий обзор протеома бактерии N. lactamica 020-06, в том числе рассмотрено распределение генов и белков по наиболее представленным группам, процентное и количественное соотношение типов РНК, а также проверена гипотеза о случайности распределения генов по цепям ДНК.

1. Введение

Neisseria lactamica - грамотрицательная диплококковая бактерия, заселяющая носоглотку человека и являющаяся его облигатным комменсалом. От остальных представителей рода Neisseria этот вид отличает способность продуцировать β-лактозидазу. Эта особенность не была выявлена до 1969 года, когда вид впервые был описан Hollis et al.1 Поэтому Neisseria lactica не описана в исследованиях, так как при определении вида не проверялась способность микроорганизмов образовывать кислоты из лактозы.

В силу схожей морфологии их относили к Neisseria meningitidis, близость к которой по многим показателям позволяет Neisseria lactamica индуцировать перекрёстно-реактивный иммунитет к N. meningitidis, при этом наблюдается отрицательная корреляция между представленностью этих видов в организме одного человека3,4, при этом распространённость изучаемой бактерии в возрастной группе до двух лет высока и варьируется в разных географических областях, но везде прослеживается тенденция резкого снижения распространённости при последующем взрослении.2, 4

В статье проводится общий обзор протеома N. lactamica в соотнесении по некоторым характеристикам с N. meningitidis.

2. Материалы и методы

Данные для обзора получены из банка данных NCBI Genomes5, их можно найти в chr_table. В ходе анализа были использованы программы Google Таблицы и MS Excel. При проверке гипотезы использовались статистические функции BINOM.DIST, МИН. Метод состоял в определении соответствия формирования имеющегося распределения с вероятностью 0,5 критерию достоверности 0,001. В нашем случае P-критерий оказался значительно меньше уровня значимости, что позволяет отвергнуть гипотезу о случайности в пользу неслучайности. В ходе обработке данных для обзора были использованы другие функции Google Таблиц, полный список можно найти в сопроводительных материалах.

3. Результаты и обсуждения

3.1 Распределение белков по длине

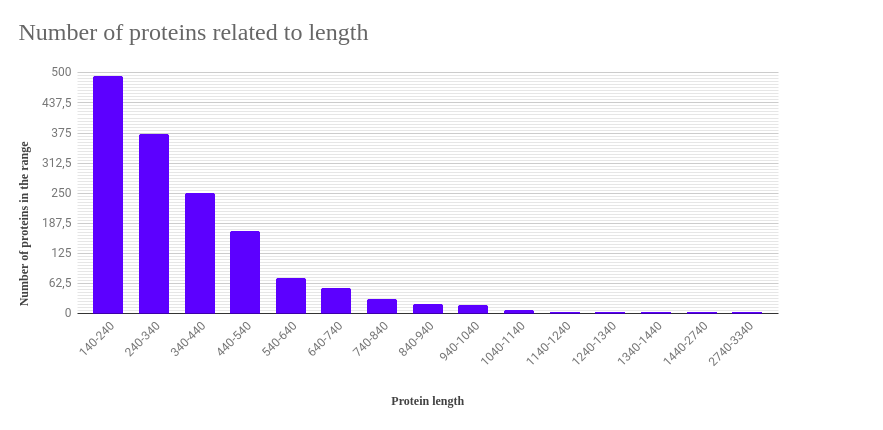

В ходе работы было рассмотрено количественное соотношение белков протеома по длине. За интервал квантования взят промежуток длиной в 100 аминокислот, за выброс взяты значения ниже 40 и больше 3340. Значение наименьшей длины белка оказалось равным 37, наибольшая длина белка - 3727 аминокислотных остатков. Расчёты приведены на странице Histogram сопроводительной таблицы. Наиболее представленной является группа белков длиной 140-440 аминокислотных остатков. Из гистограммы видно, что распределение стремится к нормальному с медианой в нуле, что может быть обусловлено невыгодностью синтеза особо длинных белков и тенденцией к замене белков из длинных цепей на состоящие из частей, кодируемых разными генами и объединяющимися в один белок в посттрансляционной модификации.

3.2 Обзор числа генов белков, псевдогенов и генов РНК на прямой и комплементарной цепочках ДНК

Также в работе было рассмотрено распределение генов по группам. Сначала мы определили количество кодирующих белки, кодирующих РНК генов и количество псевдогенов на прямой и комплементарной цепях. Результат представлен в таблице 1. Всего в геноме найдено 2094 гена, из них 1972 кодируют белки, 77 РНК, 46 — псевдогены.

| Feature | Number in chain | ||

|---|---|---|---|

| + | - | Both chains | |

| protein coding genes | 1109 | 863 | 1972 |

| pseudogenes | 28 | 18 | 46 |

| RNA | 43 | 34 | 77 |

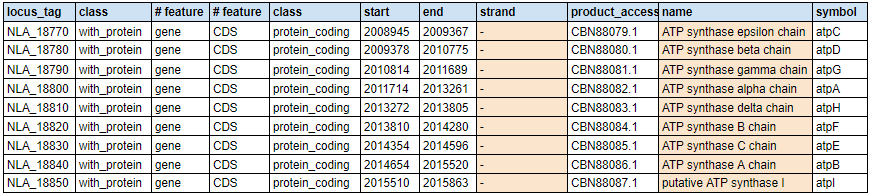

Помимо этого было определено количественное и процентное соотношение основных групп белков. Как видно в таблице 2, в геноме больше половины мнимых и гипотетических белков, что говорит о недостаточной изученности биохимии Neisseria lactamica. Для выявления особенностей метаболизма рассматривалась АТФ-синтаза, но набор субъединиц, представленный в таблице 3, оказался стандартным и минимальным, что говорит лишь о слабой устойчивости к окислительному стрессу. Последовательное расположение на одной цепи говорит о том, что субъединицы АТФ-синтазы кодируются одним опероном. Выявлен предполагаемый белок регуляции анаэробной транскрипции (таблица 4), что интересно вследствие отсутствие подобного у Neisseria meningitidis, являющейся аэробом7. Если белок существует и выполняет подразумеваемую функцию, данная особенность метаболизма может оказаться полезной в ходе разработки методов лечения и предупреждения менингококковой инфекции.

| Protein type | Full number | Percentage, % |

|---|---|---|

| putative | 823 | 40,78% |

| enzymes | 746 | 36,97% |

| hypothetical | 619 | 30,67% |

| conserved | 161 | 7,98% |

| ribosomal | 72 | 3,57% |

| transport proteins | 72 | 3,57% |

| ATP synthase proteins | 9 | 0,45% |

| bifunctional | 6 | 0,30% |

| ATPases | 5 | 0,25% |

| partial | 4 | 0,20% |

| locus_tag | class | # feature | class | start | start | end | strand | protein_access | name |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NLA_4360 | with_protein | gene | CDS | protein_coding | 406297 | 407031 | + | CBN86676.1 | putative anaerobic transcriptional regulatory protein |

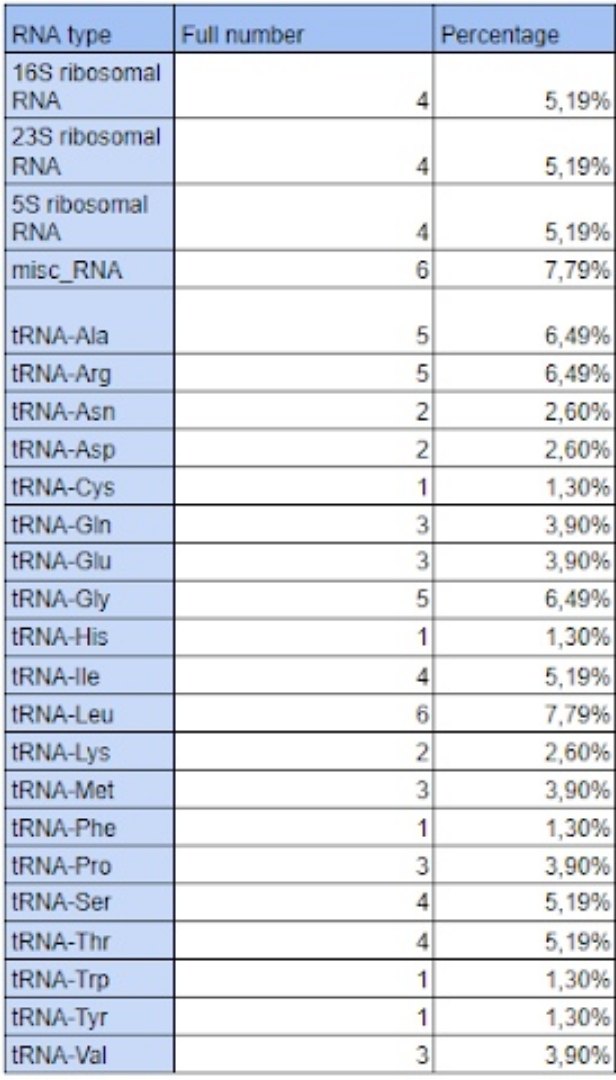

Также мы выяснили, какие и в каком количестве РНК содержатся в геноме исследуемой бактерии, результаты представлены в таблице 5. Равная встречаемость рибосомальных РНК может говорить об одинаковом вкладе каждой в построении рибосомальных субъединиц.

3.3 Проверка гипотезы о случайном распределении генов на прямой и обратной цепях

Была проверена гипотеза о случайности распределения генов по прямой и обратной цепям. Биномиальное распределение для нахождения на одной цепи 920 из 2095 белков дало значение P-критерия 0,00000003, что значительно меньше уровня значимости, равного 0,0001. В связи с этим нам пришлось отвергнуть гипотезу в пользу неслучайности распределения генов по цепям. Такой результат не согласуется с общепринятыми представлениями и подлежит дальнейшей проверке, что даёт почву для новых исследований. На данный момент можно предположить, что неравномерное распределение по цепям обусловлено повышенным количеством близко расположенных оперонов и генов, отвечающих за близкие процессы. Все расчёты можно найти в листе Gene location related to chains hypothesis сопроводительной таблиц.

4. Заключение

Общий обзор протеома Neisseria lactamica позволил сделать неоднозначные с точки зрения классической генетики выводы относительно распределения генов по прямой и комплементарной цепям ДНК, что в совокупности с предпологаемым наличием такого значительного отличия между метаболизмом N. lactamica и N. meningitidis, как факультативная анаэробность, даёт почву для дальнейших исследований, которые могут приблизить нас к получению более совершенных основанных на перекрёстном иммунитете методов лечения и предупреждения связанных с N. meningitidis инфекций.

6. Благодарности

Выражаем свою благодарность преподавателям факультета биоинженерии и биоинформатики за направление работы в нужное русло. Особо хочется выделить вклад Алексеевского А.В. и Спирина А.С. Отдельно стоит выделить значительную помощь студентки второго курса Зубаревой В.М. при оформлении статьи и анализе субъединичного состава АТФ-синтазы.

7. Список литературы

- Hollis, D. G., Wiggins, G. L., & Weaver, R. E., Neisseria lactamicus sp. n., a lactose-fermenting species resembling Neisseria meningitidis, Applied microbiology, Volume 17, Issue 1, 1969, Pages 71–77

- Paul A. Kristiansen, Fabien Diomandé, Rasmata Ouédraogo, Idrissa Sanou, Lassana Sangaré, Abdoul-Salam Ouédraogo, Absatou Ky Ba, Denis Kandolo, Jennifer Dolan Thomas, Thomas A. Clark, Marie-Pierre Préziosi, F. Marc LaForce, Dominique A. Caugant, Journal of Clinical Microbiology, Volume 50, Issue 12, November 2012, Pages 4020-4027

- Cariad M. Evans, Catherine B. Pratt, Mary Matheson, Thomas E. Vaughan, Jamie Findlow, Ray Borrow, Andrew R. Gorringe, Robert C. Read, Nasopharyngeal Colonization by Neisseria lactamica and Induction of Protective Immunity against Neisseria meningitidis, Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 1, 1 January 2011, Pages 70–77

-

Ana Rafaela Silva Simões Moura, Cécilia Batmalle Kretz, Ítalo Eustáquio Ferreira, Amélia Maria Pithon Borges Nunes, Ivanode Filippis, José Cássiode Moraes, Mitermayer Galvão Reis, Alan John Alexander McBride, Xin Wang, Leila Carvalho Campos, Epidemiology and molecular characterization of Neisseria lactamica carried in 11–19 years old students in Salvador, Brazil, International Journal of Medical Microbiology, Volume 308, Issue 4, June 2018, Pages 454-458

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438422117306057?via%3Dihub

- NCBI genome, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/

- Википедия, английская, страница Neisseria meningitidis — Meningitis, доступ 16:02 15.12.2019

Список литературы

- Hollis, D. G., Wiggins, G. L., & Weaver, R. E., Neisseria lactamicus sp. n., a lactose-fermenting species resembling Neisseria meningitidis, Applied microbiology, Volume 17, Issue 1, 1969, Pages 71–77

- Paul A. Kristiansen, Fabien Diomandé, Rasmata Ouédraogo, Idrissa Sanou, Lassana Sangaré, Abdoul-Salam Ouédraogo, Absatou Ky Ba, Denis Kandolo, Jennifer Dolan Thomas, Thomas A. Clark, Marie-Pierre Préziosi, F. Marc LaForce, Dominique A. Caugant, Journal of Clinical Microbiology, Volume 50, Issue 12, November 2012, Pages 4020-4027

- Cariad M. Evans, Catherine B. Pratt, Mary Matheson, Thomas E. Vaughan, Jamie Findlow, Ray Borrow, Andrew R. Gorringe, Robert C. Read, Nasopharyngeal Colonization by Neisseria lactamica and Induction of Protective Immunity against Neisseria meningitidis, Clinical Infectious Diseases, Volume 52, Issue 1, 1 January 2011, Pages 70–77

-

Ana Rafaela Silva Simões Moura, Cécilia Batmalle Kretz, Ítalo Eustáquio Ferreira, Amélia Maria Pithon Borges Nunes, Ivanode Filippis, José Cássiode Moraes, Mitermayer Galvão Reis, Alan John Alexander McBride, Xin Wang, Leila Carvalho Campos, Epidemiology and molecular characterization of Neisseria lactamica carried in 11–19 years old students in Salvador, Brazil, International Journal of Medical Microbiology, Volume 308, Issue 4, June 2018, Pages 454-458

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1438422117306057?via%3Dihub

- NCBI genome, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/

- Википедия, английская, страница Neisseria meningitidis — Meningitis, доступ 16:02 15.12.2019